Plaidoyer pour un pastoralisme durable…

« Comme toute activité économique – et le pastoralisme est plus que cela – il n’est pas possible d’accéder à la compréhension d’un phénomène en l’isolant du tout dans lequel il baigne. Il n’est pas possible non plus de saisir une réalité en ignorant comment elle s’est faite et quelle est son histoire récente – celle qui est dans la mémoire de tous les acteurs. Enfin, il n’y a pas de compréhension d’un système de production comme le pastoralisme sans une étude libre des rapports sociaux concrets et vivants. » Paul Pascon (1974).

La raison d’être de cet article tient d’abord à la crise inédite des viandes rouges qui s’installe durablement : la production nationale n’étant plus suffisante pour satisfaire la demande intérieure et maintenir les prix à des niveaux accessibles à l’ensemble des consommateurs. Elle tient aussi au fait que le Maroc figure aux premières loges des pays les plus exposés à une aridité accrue sous l’effet du changement climatique. Une augmentation générale des températures, doublée d’une diminution significative des précipitations, est porteuse d’une reconfiguration, en cascades, de nos grands ensembles agro-écologiques, aux dépens des zones à vocation agricole. Elle tient enfin, aux convulsions géopolitiques à l’œuvre qui sont porteuses de risques et d’incertitudes sur le fonctionnement du marché international des produits énergétiques et alimentaires, et donc sur la sécurité/souveraineté alimentaire du pays. Un contexte et des perspectives qui devraient nous inciter à anticiper et à préparer les inflexions que notre pays devrait imprimer à ses modèles agricole et alimentaire actuels. D’où l’intérêt de présenter les traits généraux de l’évolution récente et de l’état actuel de l’élevage pastoral, composante « emblématique » de notre agriculture.

Lire aussi | Le champ de bataille du ministère de l’Agriculture contre la sécheresse

Dans cette optique, les réflexions émises, il y a un demi-siècle, par feu Paul Pascon sur le pastoralisme, constituent un référentiel idoine pour notre exercice (1). Elles apportent un éclairage fécond sur les acteurs en présence à l’époque et leurs stratégies d’appropriation des parcours collectifs : « La notion même de libre parcours tend à disparaître et les parcours commencent à être appropriés de fait puisque chaque année, les mêmes grands éleveurs établissent leurs tentes aux mêmes endroits et défendent les autres d’en approcher. L’évolution va donc vers un ranching individuel qui ne veut pas dire son nom. ». Dans son propos, feu Paul Pascon rapporte le grignotage des parcours par l’extension des mises en culture, à titre privatif, et signale le processus de leur dégradation en cours par le maintien d’une surcharge animale et humaine : « Réduction de l’espace offert au pastoralisme, relatif maintien de l’effectif animal, progression énorme de la population, donc densité accrue du bétail et des hommes sur la terre sont les phénomènes constants qui ont affecté la région d’Azrou et bien d’autres qui lui ressemblent. ». Comme il apporte un éclairage inédit sur un « dilemme » intrinsèque à l’activité pastorale sur les parcours collectifs, antinomique à leur préservation : « L’usage de la vaine pâture et du parcours collectif, alors que la propriété du troupeau est individuelle, encourage l’éleveur à augmenter l’importance de son troupeau. »

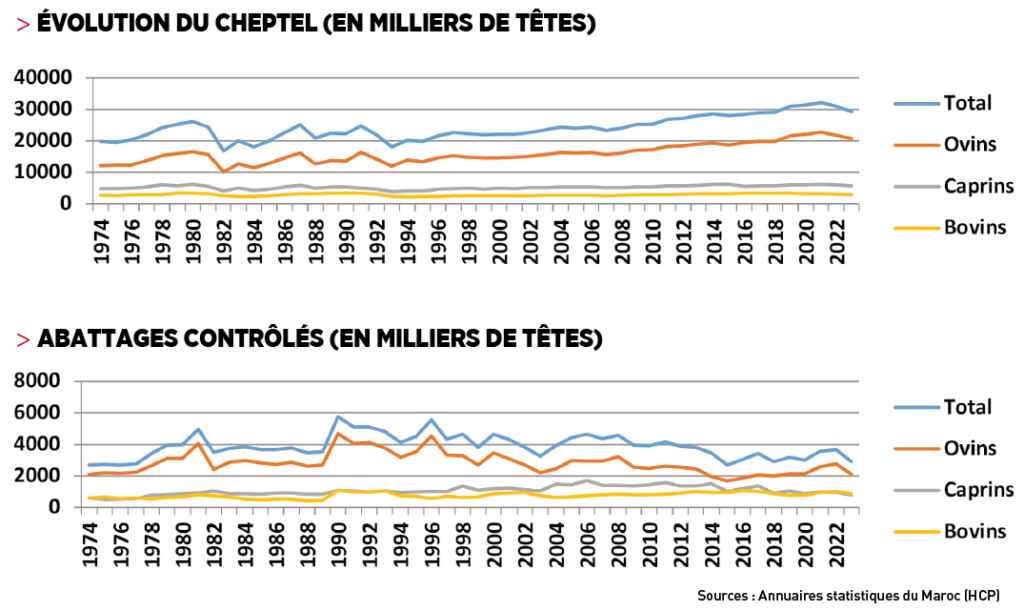

Où en sommes-nous aujourd’hui par rapport au référentiel ainsi exposé ? Divers angles d’analyse permettent d’appréhender les changements intervenus depuis. D’abord, l’évolution de la taille et de la composition du cheptel national. Leur analyse révèle l’avènement de changements significatifs au milieu des années 1990 : un cheptel dont la taille ne fluctue plus autant qu’avant ; un cheptel dont l’évolution de sa composition, depuis 1993, révèle une nette différence entre les caprins et les bovins dont les effectifs n’ont pas beaucoup varié, au moment où celui des ovins a quasiment doublé. A noter toutefois, que depuis le lancement du Plan laitier en 1975, le cheptel bovin national a connu un changement radical dans sa composition génétique : la proportion des animaux de races pures et de races croisées est passée de 10% à 90% aujourd’hui. La forte augmentation des ovins dont l’effectif a dépassé les 30 millions et le maintien de quelques 5 millions de caprins confirment les appréhensions et les prédictions de feu Paul Pascon, concernant la surcharge animale des parcours.

L’examen, sur la même période, de l’évolution des abattages contrôlés de bovins, d’ovins et de caprins, révèle, lui aussi, la marque d’inflexions depuis le milieu des années 1990. En effet, depuis 1996, si les effectifs de bovins et de caprins abattus sous contrôle n’ont que légèrement fluctué, celui des ovins a plutôt diminué. Cette baisse ne doit pas être interprétée comme l’expression d’une quelconque diminution de la production de viande ovine dont le cheptel a au contraire fortement augmenté. La différence s’explique par les abattages dits familiaux, notamment ceux d’Aïd al Adha dont le nombre serait le double de ceux abattus sous contrôle !

Les raisons des changements intervenus depuis le milieu des années 1990 sont de divers ordres. Nous nous limiterons à signaler celles en rapport avec les politiques publiques. Nous en retiendrons le programme de sauvegarde du cheptel, institué à la suite des sécheresses du début des années 1980, et intégré au Fonds de développement agricole, créé en 1986. Ce programme et ce fonds ont eu un effet certain sur la préservation du cheptel national contre les pertes qu’il subissait auparavant lors des sécheresses.

Nous retiendrons aussi les programmes et projets de développement agricole et rural que le Maroc a dû déployer en faveur du monde rural à partir de 1994, après dix années sous le Programme d’ajustement structurel : le PERG, le PAGER, le PNRR, ainsi qu’une panoplie de projets de développement en zones bour, montagneuses, oasiennes et pastorales (le plus emblématique étant le Projet de développement des parcours et de l’élevage dans l’Oriental). Outre l’amélioration des conditions de vie des populations des zones ciblées, ces programmes et projets, par le biais des interventions qu’ils ont réalisées et les opportunités d’emplois et de revenus supplémentaires qu’elles ont pu générer, ont amélioré les capacités des bénéficiaires à investir et à thésauriser leur épargne dans le cheptel dont les effectifs ont augmenté. Alors que les interventions destinées à préserver les capacités productives des parcours en fourrages n’ont que très rarement réussi et même là où elles l’ont été, les progrès enregistrés n’ont pas été durables.

Lire aussi | Sécheresse: A quoi vont servir les 250 millions de dollars de la Banque mondiale ?

Nous retiendrons enfin, les dommages subis par le pastoralisme durant la période de mise en œuvre du Plan Maroc vert. Nonobstant le peu d’intérêt qui lui a été consacré, cette activité a été affectée par l’extension massive de l’irrigation privée que ce plan a fortement impulsée et généreusement soutenue. Cette extension s’est accompagnée par la conversion d’une bonne partie des terres arables réservées aux céréales au profit de cultures maraichères, fourragères et fruitières. Conversion qui n’a pas manqué d’impacter, de diverses manières, l’élevage pastoral : substitution de bovins pour la production mixte (lait et viande) aux petits ruminants (ovins et caprins), réduction des apports fourragers des coproduits des céréales (paille, chaume, grain), accentuation de la charge animale sur les pâturages,… Sans oublier la poursuite, voire l’intensification, du processus de grignotage des parcours collectifs par la mise en culture privative. A ce propos, il est à rappeler que selon les résultats du Recensement général de l’agriculture de 1974 et celui de 1996, la superficie agricole utile du pays a augmenté de 1,5 million d’hectares dont 1 million d’hectares pris sur les parcours ! Qu’en est-il depuis ? Le recensement 2016 aurait permis de nous éclairer, sauf qu’il n’est toujours pas publié.

L’analyse des disponibilités alimentaires pour le cheptel national est une autre entrée pour appréhender les changements que l’élevage pastoral a connus au cours des cinquante dernières années. Cette analyse révèle une véritable érosion de la contribution des parcours (en unités fourragères) dans l’alimentation du cheptel national. Ainsi, durant la période de mise en œuvre du Plan Maroc vert par exemple, les parcours n’ont contribué qu’à hauteur de 21%, contre 32% de coproduits des cultures, 24% de grains de céréales, 12% de coproduits de l’agro-industrie et de 11% de cultures fourragères. Ce qui illustre parfaitement l’ampleur des processus de dégradation que les parcours continuent de subir. La surcharge animale, d’une part, et l’érosion continue des capacités de production fourragère des parcours, d’autre part, sont devenues telles que le recours à l’importation d’aliments de bétail est devenu massif et structurel pour couvrir les besoins du cheptel national. ! A cela, s’ajoute le processus entamé de la melkisation des terres collectives qui pourrait être le coup fatal à l’activité du pastoralisme.

En définitive, cette petite fenêtre ouverte sur l’évolution de l’élevage pastoral dans notre pays conforte, si besoin est, une des idées fortes exprimées par Feu Paul Pascon, il y a cinq décennies : « En matière de pastoralisme, tout le monde fait la réclame d’un idéal égalitariste et primitif du nomadisme ancestral. Il s’agit d’un modèle historique qui a peut-être eu une certaine valeur dans les siècles passés, mais qui ne vaut plus grand-chose aujourd’hui.»

Le contexte et les perspectives précédemment évoqués et la situation de plus en plus dégradée de l’indépendance alimentaire du pays suggèrent un engagement ferme et résolu d’une réflexion profonde sur notre modèle agricole et alimentaire. Concernant le secteur « dit » d’élevage pastoral, toutes les approches, si nombreuses soient-elles, que le pays a expérimentées depuis la fin des années soixante avec la promulgation du Code des investissements agricoles, n’ont pas réussi à promouvoir durablement ce type d’élevage, ni même à endiguer les processus à la base de son déclin. Dans ce domaine, notre pays devrait entreprendre un exercice d’intelligence collective pour imaginer des approches et construire des modèles qui s’inscriraient en rupture avec celles et ceux adoptés et déployés jusqu’à présent. Sur ce registre, il est utile de rappeler que feu Paul Pascon ne s’est pas limité à saisir et comprendre les tenants et aboutissants des changements à l’œuvre du pastoralisme dans son pays. Il a proposé les grandes lignes d’ « Une solution pour une gestion plus « rationnelle » des parcours collectifs : La société immobilière pastorale »…

(1) « La compétition des éleveurs dans la région d’Azrou : Essai de sociologie du pastoralisme », « Une solution pour une gestion plus « rationnelle » des parcours collectifs : La société immobilière pastorale », « Réflexion sur le pastoralisme : Intervention au séminaire sur l’élevage ovin et l’aménagement des parcours en Tunisie Centrale. Qirwan, le 18-19 avril 1972. « Aménagement du territoire et élevage ovin ». In Paul Pascon, « Études rurales : idées et enquêtes sur la campagne marocaine. Société marocaine des éditeurs réunis. Septembre 1980.